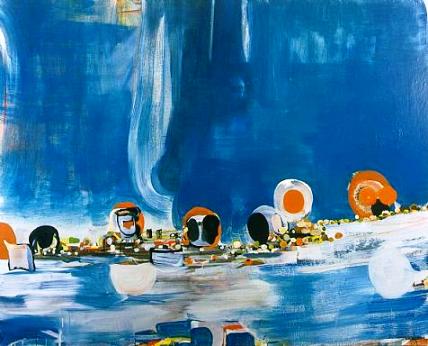

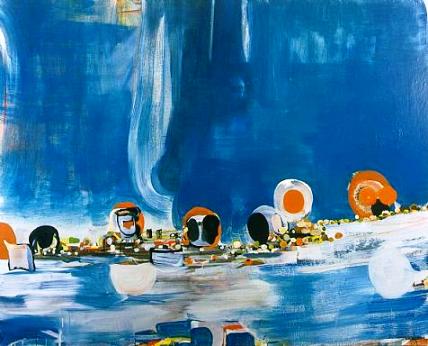

The Blind

Man - Santi Moix, 2003

En primer lugar, comentar, que un niño ciego, no tienen por que ser diferente

por ser

ciego, es decir, el niño que nace si sentido de la visión es un niño

perfectamente normal

en el resto de sus estructuras. El problema aparece en la formación y en el

desarrollo, ya

que, la visión y la relación que ofrece esta con el mundo exterior es

determinante para el

desarrollo integral.

Las personas ciegas y deficientes visuales presentan, con relación a la

población

vidente, ciertas diferencias desde el punto de vista motriz debidas

fundamentalmente a

carencias de experiencias y a la educación recibida.

Existen verdaderas diferencias desde este punto de vista según la persona sea:

ciego

congénito, con ceguera adquirida (y en que parte de su desarrollo se ha

producido) y los

deficientes visuales.

Estas diferencias influirán de manera clara en la forma de enseñar las

habilidades

motrices y en la forma de dirigir la intervención didáctica.

Por estos motivos es importante tener en cuenta algunos aspectos sobre cuando y

en que

intensidad una persona ha sufrido una disminución en la percepción visual.

Con el fin de intentar agrupar a las personas con disminución visual según el

desarrollo

y la competencia motriz, para enfocar adecuadamente la intervención didáctica en

el

medio acuático, se ha procedido a dividir en cinco grandes categorías a las

personas con

afectación visual:

-

ciegos congénitos

-

personas que han adquirido la ceguera antes de los seis años

-

personas que han adquirido la ceguera después de los seis años

-

deficientes visuales congénitos

-

deficientes visuales adquiridos

La forma de canalizar los objetivos y nuestra intervención didáctica se verá

mediatizada

por las características motrices de cada uno de los cinco grupos, así como por

los

objetivos que pretendamos conseguir en cada etapa.

El ser humano es la criatura viviente más orientada hacia la visión que existe y

que

aproximadamente el 80% de la información que recibe para su maduración

neuropsicológica tiene lugar a través del canal visual (Gessel, Getman y Kane,

1964).

El sentido de la visión es considerado como “el canal sensorial primario”, ya

que:

-

permite que el individuo pueda llegar más allá de su propio cuerpo,p>

• sirve como intermediario entre los otros estímulos sensoriales

-

actúa como estabilizador entre la persona y el mundo externo. (Nuñez Blanco,

M. A. 2000)

-

informa al individuo sobre el entorno circundante de una forma continua, lo

que

-

permite tener información fidedigna de lo que ocurre más allá del propio cuerpo,

-

y, además, permite que se interrelacionen las demás informaciones recibidas

por otros sentidos globalizando la percepción.

La visión sirve como coordinador de todos los sistemas; es la agencia central de

la

adaptación sensoriomotora, el sintetizador de toda la experiencia. (El niño

ciego. Selma

Fraiberg. Colección rehabilitación. Pag. 90. Madrid 1982).

Los bebés videntes están constantemente estimulados mediante la visión y el

resto de

los sentidos. Un bebe despierto con los ojos abiertos percibe infinidad de

estímulos

mediante la vista, que relaciona con el resto de los sentidos ofreciéndole una información general de su entorno. Cuando un bebé oye un sonido dirige la vista

hacia

ese sonido, el sentido de la visión le procura una información de las

características de lo

que produce el sonido y está oyendo. Cuando las manos del bebe se juntan por

accidente y se tocan, la vista informa de lo que está sintiendo por el tacto y

descubre

placer en jugar con sus propias manos. Cuando toma el biberón y lo mira,

descubre lo

que le proporciona el sentido del gusto y del tacto. Cuando oye y huele a su

madre la

vista le informa de ella y de los gestos que hace. El niño vidente está

estimulado desde

el nacimiento por la percepción de la luz, los colores, las formas, el espacio,

los

movimientos, etc. el niño vidente tiene una apreciación del exterior en

continuo.

Por el contrario en bebes ciegos cuando perciben un sonido, no poseen

información de

lo que lo produce, aparece y desaparece ese sonido, existe y deja de existir,

sienten que

algo suena pero sin otra información de las cualidades de lo que suena. Cuándo

las

manos de un bebé ciego se juntan por accidente, no suele investigar y jugar con

sus

propias manos, como haría un niño vidente, simplemente se sorprende y la separa,

“¿qué será lo que me ha tocado?”. Cuando su madre le coge, este la percibe por

el tacto,

el oído, el olfato, el gusto incluso, la reconoce y responde a los estímulos,

pero cuando

le deja de nuevo en la cuna, su madre a desaparecido, a dejado de existir. Los

gestos que

una madre hace a su hijo y que son fundamentales para la comunicación y el

desarrollo

del niño, no son percibidos por este y, por tanto, no son imitados. El niño

invidente está

mucho menos estimulado que el niño con visión normal, su percepción del exterior

es

fraccionada y confusa.

Estos ejemplos, han servido para ilustrar las grandes diferencias entre niños

videntes e

invidentes. Se podría continuar describiendo ejemplos comparativos de las

actividades

cotidianas que influyen en la percepción entre un niño vidente e invidente, ya

que

cualquier acción o estímulo que recibe el niño en esas etapas influye en su

desarrollo. A

continuación se describirán los procesos más significativos del vacío que

produce la

ausencia de visión, que provocan ciertos desajustes en el desarrollo.

La visión motiva, guía y verifica las interacciones del bebé con el ambiente,

actuando

de este modo como un estimulo para desarrollar patrones motores y

posteriormente,

formar relaciones cognitivas. (Nuñez Blanco, M. A. 2000.)

En las primeras etapas del periodo sensomotor, entre los cuatro y los nueve

meses

aproximadamente, el niño ciego apenas se diferencia del vidente, pero es a

partir de esta

edad cuando se empiezan ha encontrar diferencias debido a que en este momento se

inicia la coordinación visión-prensión (Nuñez Blanco, M.A. 2000). El momento que

se

inicia la coordinación visio-presión es decisivo en el desarrollo del bebé tanto

desde el

vista manipulativo, como cognitivo. Es a partir de este momento el niño vidente

accede

de una forma más directa al mundo exterior, puede coger lo que ve, manipularlo,

explorarlo y llevárselo a la boca.

Este proceso de coger objetos (presión) en niños ciegos (cuyo único estímulo es

el

sonido) no se produce a esta edad, ya que, no existe una sustitución natural

adaptativa

del ojo por el oído. Lo percibido por el oído no informa ni motiva tanto a niños

de esta

edad, como lo percibido por la vista, y la búsqueda y prensión de un objeto, se

produce

mucho más tarde sobre los 8 meses aproximadamente (Fraiber, S. 1982). Por otra

parte

es a la misma edad a la que los niños videntes buscan y cogen objetos siendo

solamente

estimulados auditivamente. Es decir, el niño ciego a seguido una secuenciación biológica normal con relación a niños videntes, pero los niños con visión normal

han

accedido, casi cuatro meses antes a la prensión y manipulación de objetos y han

sido

motivados a la búsqueda y el desplazamiento.

Los problemas adaptativos iniciales del ciego se deben a que la ceguera es un

impedimento para la organización paramedial de las manos, también como

impedimento para la experiencia manual debido a la falta de alicientes y el

vacío del

mundo de “ahí fuera” cuando el sonido no connota todavía sustancialidad.

También es importante tener en cuenta que el desarrollo visual y el sistema

motor están

estrechamente relacionados, de esta manera entre los cinco y seis meses el niño

estimula

la respuesta del sistema motor gracias a la visión, ya que intentará alcanzar o

desplazarse hacia algo que ve, desarrollando la movilidad autoiniciada. El niño

invidente por el contrario no tiene estímulos exógenos que le motiven a

desplazarse. En

primer lugar no buscará objetos que no percibe, y si los objetos le son

ofrecidos, cuando

los pierde dejan de existir. Incluso si son sonoros y emiten un sonido constante

el niño

ciego no tiende a desplazarse “ahí fuera”, no le motiva. Por estos motivos la

movilidad

debe ser provocada.

Por este motivo los niños ciegos aprenden a caminar directamente sin pasar por

el gateo,

como hacen casi todos los niños videntes antes de andar, pero los bebés ciegos

no ha

necesitado hacerlo pues no ha tenido ninguna motivación e interés en

desplazarse.

El sentido de la vista es en gran medida el precursor de que el niño vaya

diferenciado su

yo con el exterior.

El niño inicia su motricidad, su personalidad y afectividad gracias a la enorme

motivación que le ofrecen los estímulos visuales, podemos observar que el ciego

congénito precisa de un programa especial de atención temprana.

A partir de los dos años de edad es cuando el niño con visión normal tiene

capacidad de

desplazamiento autónomo y mayor conciencia de su propio cuerpo, por el contrario

en

niños ciegos de nacimiento es muy probable que estos pequeños todavía no sepan

caminar e incluso no sepan desplazarse gateando o de cualquier otra manera,

tampoco

tendrán una conciencia real de su propio cuerpo ni la relación con el entorno.

Si se analiza lo que un niño vidente hace a partir de los dos años,

observaremos, que

principalmente dedica su tiempo al movimiento, a la creación, a la expresión, la

exploración y a la imitación. (Desarrollo Motor. L.M. Ruiz Pérez). Desde el

punto de

vista de la actividad física: corre, salta, lanza y recepciona, esquiva, etc.,

es decir,

ejercita una movilidad elemental mediante habilidades motrices básicas que son

fundamentales (Vern Seefeltd. 1979 citado por L.M.Ruiz Perez. Pag. 157), ya que,

son

comunes a todos los individuos, han permitido la supervivencia del ser humano y

son el

fundamento de posteriores aprendizajes motrices.

Desde los dos años hasta los seis el niño vidente pasa por un período en el que

se

adquieren las habilidades motrices básicas, siendo un período especial para el

desarrollo

motor infantil.

Las características que más destacan en este período son:

-

maduración neurológica que permite movimientos más complejos

-

crecimiento corporal que permitirá mayor posibilidad de ejercitación

-

y mucho tiempo libre que está dedicado a realizar actividades motrices muy

diversas

y especialmente expresivas (Ruiz. L.M.1987. Pag.155)

Una característica de la forma de aprender durante este periodo es que se

realiza

mediante el ensayo-error y la exploración, la imitación, conocer más

profundamente el

espacio y el medio que le rodea, utilizando la capacidad y las ganas de

movimiento.

Este periodo está caracterizado por la expresividad, plasticidad, exploración y

aprendizaje básico general, es decir, desarrollar la habilidad motriz básica

común a

todos los individuos, que gracias a esta ejercitación a permitido la

supervivencia del ser

humano y es el fundamento de posteriores aprendizajes motrices.

Este periodo crítico del aprendizaje estará totalmente influido por la

percepción visual.

Por consiguiente, la ausencia de visión limita la imitación y la exploración del

espacio,

lo que conlleva un deficitario conocimiento del espacio y de la situación.

Un aspecto importante es la sobreprotección paterna a la que se ven sometidos

los niños

ciegos, que lejos de ayudarles, les hacen niños sedentarios y sin estimulación,

sin

experiencias motrices.

La observación, no científica, de niños ciegos congénitos revela que, aunque

juegan y se

mueven, tiene mucha menos motivación por desplazarse. Cuando lo hacen, van

inseguros y lentos, y los juegos los hacen dentro de un entorno muy limitado.

Estas características inducen que las habilidades motrices básicas como: la

marcha, la

carrera, el salto, los lanzamientos y las recepciones, y las tareas motrices

habituales

como: tirar y empujar, sentarse-levantarse, sostener, levantar objetos, etc. no

estén tan

ejercitadas como en niños videntes, a menos que no se estimule al invidente a

realizarlas.

Para poder realizar una comparación entre la motricidad de 2 a 6 años en niños

videntes

con niños ciegos, he utilizado el catálogo de los movimientos que L.M. Ruiz

Pérez

utiliza en su libro Desarrollo Motor y Actividades Físicas para explicar el

desarrollo

motor, ya que, son los más habituales en niños de estas edades.

También he tomado algunas otras, que, aunque no están descritas en el texto

aludido, si

son interesantes desde el punto de vista de la motricidad de los ciegos.

Habilidades locomotrices:

• andar, correr, saltar, rodar, caer, esquivar, trepar, subir y bajar

Habilidades no locomotrices:

• girar, balancearse, empujar, levantar, traccionar, etc.

Habilidades de proyección y recepción:

• Repecionar, lanzar, golpear, atrapar, etc.

1.1.- Habilidades locomotrices:

1.1.1.- Andar:

Los ciegos comienzan a caminar mucho más tarde que los videntes (casi a los dos

años),

este retraso, ya marca un menor desarrollo muscular en las piernas que influirá

tanto en

la adquisición de una marcha “normal” como en la práctica diaria (el niño ciego

se

cansará antes y andará menos). En la mayoría de los casos los niños ciegos de

dos años

y más, caminan de la misma forma (insegura y desequilibrada) que los niños

videntes de

corta edad. El paso es inseguro, arrítmico, lento si caminan solos, por el

contrario

mejora mucho cuando son acompañados de la mano por sus padres.

1.1.2.- Correr:

En relación con la carrera, se produce en contadas ocasiones cuando conocen

perfectamente el lugar circundante y está acompañados. Si no se producen estas

circunstancias es raro que el niño ciego corra. La carrera se realiza

arrastrando los pies

con las manos por delante de la cara (no es acompañada por el balanceo de

brazos), la

cabeza se coloca hacia atrás y los pies van por delante, se observa gran rigidez

en el

cuello y hombros.

1.1.3..- Saltar:

Los saltos también se realizan en pocas ocasiones. Pequeños saltos en el sitio

si suelen

realizarlos como expresión de alegría o disconformidad, sin apenas levantar los

pies del

suelo. Los saltos reales tanto hacia arriba como hacia delante o hacia atrás no

son

ejecutados a menos que alguien se lo indique.

1.1.4.- Rodar

Es una actividad poco realizada, debido principalmente a la desorientación que

les

provoca. Cuando son inducidos a que lo realicen, disfrutan con la actividad,

pero si

están atendidos por un adulto.

1.1.5.- Caer:

Muy rara vez se lanzan al suelo para jugar a caer. Como es lógico no tener un

perfecto

conocimiento del lugar donde caerán hace esta actividad insegura. Si se trata de

saltar

desde un escalón al suelo o al agua, todavía es más raro que lo hagan por propia

iniciativa.

1.1.6.- Esquivar:

Esquivar esta supeditado a la vista preferentemente, esquivar ante un sonido es

muy

complejo, los ciegos presentan una atención a los sonidos que les permiten

esquivar, si

el elemento que deben rodear es sonoro. Como es lógico pensar no están muy

preparados para esquivar en la forma que los videntes tenemos para hacerlo. Por

el

contrario a partir de la juventud los ciegos de nacimiento, tienen una especial

habilidad

para detectar obstáculos voluminosos estáticos y esquivarlos.

1.1.7.- Trepar:

Como toda habilidad que comporte desplazamiento, el trepar es poco ejercitado,

pero es

más fácil para un ciego trepar, ya que, explora el espacio que le antecede con

las manos

y en una posición más próxima a la de bipedestación. Evidentemente no estamos

hablando de subir una escala o cuerda, sino de trepar por pendientes, escaleras,

etc.

1.1.8.- Subir:

También es otra actividad, que aunque, no se hace con tanta frecuencia como los

videntes si es mas ejercitada que las otras de desplazamiento.

1.1.9.- Bajar:

Comporta un riesgo mayor, ya no por el desequilibrio que hay que provocar para

bajar,

sino por la velocidad que se puede adquirir y por el desconocimiento del espació

que

hay más abajo. Por tanto, tampoco es una actividad que los ciegos tengan como

preferida.

1.2.- Habilidades no locomotrices:

1.2.1.- Girar:

Al igual que rotar, girar, comporta una gran desorientación y, por tanto,

desconfianza.

Esto no significa que el niño ciego juegue a girar sobre diferentes ejes, pero

por regla

general no es de su preferencia. Giros sobre el eje longitudinal en vertical son

los que

más se realizan, ya como juego, o como ejercicio de orientación.

1.2.2.- Balancearse:

Esta habilidad es muy común en ciegos. Una conducta muy típica en ciegos es

balancearse, tanto estando de pie como sentado, de adelante atrás, como de

izquierda a

derecha, con la finalidad de autoestimularse. Estos movimientos se llaman

cieguismos o

blindismos.

1.2.3.- Empujar:

Es una actividad que si realizan, sobre todo, a otras personas de mucha

confianza

(padres, estimuladores, etc.), ya que, es un juego de desplazamiento seguro,

pues la

persona que empujan le servirá de parachoques y de guía. Por el contrario

empujar

objetos y otras personas y niños no es muy habitual en ellos.

1.2.4.- Levantar:

Si suele ser realizada esta habilidad, aunque levantar objetos por encima de la

cabeza se

realiza en menor cantidad que en los niños videntes.

1.2.5.- Traccionar:

Si se realiza en bastantes ocasiones, con motivo de descubrir lo que hay en el

final de lo

que se tracciona.

1.3.- Habilidades de proyección y recepción:

1.3.1.- Recepciones:

Las recepciones en estas edades apenas se coordinan, al final (sobre los seis

años) es

cuando el niño si se le lanza un objeto previo aviso, coloca los brazos en forma

de cesta

para recepciones el objeto. La coordinación que requiere (oido-mano) es muy fina

y

hasta que no llegan a la adolescencia presentan escasa habilidad en realizar

recepciones.

Una vez en esta edad son capaces de recibir objetos lanzados, si antes ellos han

lanzado

ese objeto y si este produce sonido en el movimiento. Los jugadores de goalball,

son

grandes especialistas en lanzamientos y recepciones.

1.3.2.- Lanzar:

Los lanzamientos, se producen como juego, aunque en la mayoría de las ocasiones

pierden el objeto lanzado, a menos que alguien se lo vuelva a dar. Evidentemente

los

lanzamientos son realizados, incluso en mayores, como lo harían niños de dos a

cuatro

años. En estas edades (2-6) los lanzamientos se ejecutan como los niños de dos

años, es

decir, sin utilizar el tronco ni los pies. El lanzamiento se hace mediante la

coordinación

de la extensión del brazo con el codo extendido soltando el objeto en el momento

de la

extensión. Es raro que este grupo de edad se dé un paso adelante en el

lanzamiento. En

niños de 2 ó 4 años la acción de lanzar no es muy de su gusto, ya que pierden el

objeto o

juguete al lanzarlo.

1.3.3.- Golpear:

Como a cualquier niño, al ciego le gusta golpear superficies y objetos por la

estimulación que le proporciona el sonido que provocan los golpes.

1.3.4.- Atrapar:

Como es comprensible, atrapar objetos en movimiento para un ciego es una acción

bastante complicada, y solamente se produce por la estimulación auditiva o

táctil, es

decir, si percibe el sonido que produce el objeto al desplazarse es capaz de

dirigir sus

manos para atraparlo, también si siente el objeto moviéndose con alguna parte de

su

cuerpo tiende a atraparlo. Como podemos imaginar la coordinación audio-manual es

muchísimo menos fina que la visual, por lo que las tentativas de atrapar un

objeto

mediante el oído son mayores.

2.- Categorías de diferenciación

2.1.- Ciegos congénitos

Son aquellas personas que han nacido sin visión o la han perdido en el

postparto, es

decir, no han tenido experiencias visuales significativas en ningún momento de

su vida.

Estas personas son las que mayor distanciamiento tienen con los videntes en el

momento del aprendizaje motor, y por consiguiente, son las que requieren una

atención

especial y un programa diferenciado de los videntes, dado que el desarrollo

motriz no ha

sido completado en calidad y cantidad adecuada como en personas que han nacido

con

el sentido de la vista utilizable.

En los primeros dos años, aproximadamente, aparecen las capacidades

sensomotoras,

perceptivas y lingüísticas, desarrollándose las habilidades locomotrices y

manipulativas.

El niño ciego tendrá sus estructuras normales y estará predispuesto

instintivamente a

utilizar todo su potencial, pero la carencia de visión no le permitirá acceder a

todas las

áreas de experimentación que el niño vidente tiene y la movilidad estará muy

reducida,

con el consiguiente retraso motor.

Hasta los 12 a 14 años no solamente se observan diferencias motrices en este

grupo,

sino también de conocimiento general del medio y relación social si no han

tenido una

suficiente estimulación. Se ha observado en algunos de los niños de este grupo,

desconocimiento de: objetos, animales o plantas (no saber como es un delfín, que

altura

tiene un árbol, o el tamaño de un buque), cualidad de los mismos (en algunos

casos no saber que el agua es trasparente), distancias, tamaños, etc. que un niño vidente

de

incluso menor edad tiene.

2.2.- Personas que han adquirido la ceguera antes de los seis años

Tal vez se podría englobar el anterior grupo con este, pero se ha observado que

niños

que han adquirido la ceguera a los dos o tres años tienen más recursos que las

personas

ciegas citadas en el anterior grupo.

Si la ceguera se ha adquirido después de cumplir los dos años (periodo

sensomotriz), el

niño tendrá muchas experiencias motrices y psicosociales adquiridas. Por tanto,

parte

del aprendizaje motor desarrollado, ya que, habrá incorporado los reflejos

innatos como

respuestas a estímulos externos creando esquemas motores voluntarios, pero no

dejará

de tener grandes problemas de adquisición de habilidades deportivas en los

siguientes

periodos del desarrollo.

Desde el nacimiento hasta los seis años, es donde se adquiere las bases de la

motricidad

del adulto, ya que existe una maduración neurológica que permite movimientos

complejos, mucho tiempo de dedicado a realizar actividades motrices, operan

procesos

cognitivos y de conceptualización, el juego simbólico y el lenguaje (Ruiz Pérez,

L.M.

1987). Todo lo que no se adquiera con el apoyo de la visión en ese período

repercutirá

muy seriamente en la motricidad del joven y adulto. La ausencia de visión en

esta edad

provoca muchos menos movimientos, esta fase está marcada por la imitación y el

ensayo-error como forma de aprender, el ciego no imita, explora mucho menos por

que

el bagaje de experiencias es menor.

2.3.- Personas que han adquirido la ceguera después de los seis años

Es evidente, que cuanto a más edad se adquiera la ceguera menor será el

distanciamiento, en relación con los videntes, desde el punto de vista del

aprendizaje.

Estas personas supuestamente han vivido experiencias motrices complejas y han

visto

directa o indirectamente la práctica de varios deportes. Cuando se afronta el

aprendizaje

de un deporte pueden imitar mediante el recuerdo de lo vivido o visto, es decir,

pueden

hacerse una imagen del movimiento más próxima a la realidad que las personas de

los

otros grupos, ya que tendrá almacenado en su cerebro imágenes de su cuerpo

realizando

movimientos lo que repercutirá en el esquema corporal más desarrollado.

Por este motivo el aprendizaje de tareas sencillas se asemeja al de videntes.

Por el

contrario el aprendizaje de deportes de gran bagaje motor, presentan muchas más

dificultades y más aun si nunca han tenido experiencias sobre ese deporte.

Como en todos los grupos, influye mucho la estimulación y la educación a la que

hallan

accedido. En este colectivo es muy habitual observar ciertos sujetos que han

tenido una

actitud paterna muy proteccionista, que lejos de ayudarles han provocado jóvenes

y

adultos con una motricidad muy precaria y con una autonomía personal de un niño

de

corta edad, hasta el punto de que jóvenes de 14 ó 15 años no saber vestirse.

2.4.- Deficientes visuales congénitos

En este grupo se pueden observar una enorme variedad de casos dispares, marcados

por

el tipo de afectación visual que tengan, el segmento social al que pertenezcan,

la

patología que sufran, etc.

Desde el punto de vista de la capacidad visual que conserven podemos encontrar

desde

personas que rozan la ceguera hasta los que casi no tienen afectación. Entre

estos

amplios márgenes encontramos muy diferentes agudezas visuales, con muy

diferentes

lesiones oculares asociadas que limitan la participación deportiva.

Desde el punto de vista del aprendizaje es preciso mencionar que hay que tener

en

cuenta que la agudeza visual resta al alumno la capacidad para visualizar lo que

el

técnico demuestra en las clases o entrenamientos. Es muy diferente describir y

demostrar a un miope agudo que, cuando no tiene las lentes correctoras o las

lentillas

colocadas apenas vez borrones, a una persona con retinitis pigmentaria que es

capaz de

ver en bastante buenas condiciones por ciertas partes del ojo.

Con relación a la educación física y motriz que hallan recibido anteriormente,

varía

mucho de la familia que provenga, existen muchos casos de niños y jóvenes con

bastante resto de visión que tienen una motricidad muy deficitaria, debido a la

sobreprotección paterna (más materna). Por lo que habrá que reeducar de nuevo al

niño.

Por el contrario si el niño a tenido una educación normal este se comportará

como una

persona vidente de su edad.

Leonhardt Gallego, M (1992) describe algunos problemas que estos niños presentan

en

relación con el entorno y el aprendizaje.

-

El mundo se presenta desdibujado para estos niños, lo que provoca que sufran

distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que le lleva a una interpretación

equivocada de esta.

-

La percepción del entorno es analítica y secuencial, por lo que el niño tarda

más

tiempo en aprender.

-

El desarrollo motor se ve dificultado, ya que necesita más tiempo para

descubrir los

objetos y manipularlos que un niño de visión normal.

-

Tienen dificultades en la atención debido a que los estímulos pueden llegarle

de una

manera difusa.

-

Como debe concentrarse más para captar los estímulos, suele presentar fatiga

al

mirar y prestar atención, más rápido que los niños videntes

- Encuentra dificultad para imitar conductas, gestos y juegos.

-

Su autoimagen puede verse dañada

- No es el niño ideal esperado.

-

Su actitud puede ser variable según las respuestas visuales que tenga.

-

Es consciente de que muchas cosas del entorno se le escapan

- Puede haber alteraciones en la conducta en relación con los demás.

-

Presenta dificultades para establecer el vínculo por falta de contacto visual

y

encuentra gran dificultad para ver y seguir a los otros niños, por lo que puede

preferir ignorarlos.

-

Son frecuentes los miedos, debidos a sombras y los ruidos pueden ser

aterradores si

se desconoce lo que los provoca.

2.5.- Deficientes visuales adquiridos

En este grupo podemos encontrar aspectos parecidos al anterior grupo, con

relación a la

intervención didáctica.

Normalmente la educación física y motriz suele ser como la de los niños normales

por

lo que se pueden considerar como tales desde el punto de vista de la enseñanza,

ya que,

se acercarán a la actividad acuática con un gran bagaje motriz sobre sus

espaldas.

Una característica importante desde el punto de vista psicológico o sociológico

es que

estos con el paso de los años adquieren vicios o costumbres de los ciegos y

deficientes

visuales de nacimiento, probablemente debido a que aprenden de estos, en la

continua

convivencia en actividades que convoca la ONCE.

* Personas con un desconocimiento total o casi total del entorno donde se

realiza la

actividad.

Las personas con visión normal acceden a las características de la instalación

con un

primer vistazo del entorno: distancias, medidas de la instalación, ubicación de

los

elementos arquitectónicos, ubicación del material, ubicación de los grupos,

dinámica de

los grupos, que profesores hay, donde están los padres, etc.

Esa valiosa información procurará un mayor grado de seguridad y una menor

ansiedad.

Una persona ciega, si anteriormente no ha estado en clases de natación o en una

piscina,

estará totalmente desinformada del lugar donde se encuentra.

* Personas poco coordinadas, desorientadas, con un bagaje motriz deficitario,

sin

experiencias en las habilidades motrices habituales.

Como se ha descrito anteriormente estas personas tienen menor coordinación que

las

personas videntes, con la consiguiente disminución de la orientación.

Por regla general cuando una persona invidente accede a una piscina irá

acompañada,

pero en el caso contrario, saldrá del vestuario a la playa de la piscina y

esperará a que

alguien se acerque a ayudarla y acompañarla hasta el profesor que imparta la

clase.

Ya en las clases, tendrán dificultades en entender y ejecutar algunos ejercicios

complejos en coordinación por falta de experiencias motrices.

* Personas con desconocimiento de la secuencia de acciones del grupo y de la

actividad.

Una persona que no sea ciega total, aprenderá la dinámica del grupo observando

como

se desenvuelven sus compañeros veteranos, con relación a, los contenidos y

tareas que

proponga el profesor. Donde está el material, que circulación tienen en la zona

de la

clase, que secuencia de salida hay, etc.

El invidente deberá ser informado de todas estas acciones.

* Personas con dificultades en la atención pues los estímulos pueden llegarle de

forma difusa.

En cualquier piscina abundan los ruidos y las voces de los profesores y niños

que

juegan. La persona invidente tendrá dificultad en los primeros momentos en

distinguir

las indicaciones del profesor, debido a las interferencias sensoriales.

* Personas con dificultad para entender descripciones y explicaciones de los

ejercicios y contenidos que se hacen las clases.

En las clases de natación como cualquier otro deporte se utiliza mucho el

visiocentrismo

en el lenguaje (ofrecer explicaciones de los contenidos basadas esencialmente en

el

sentidos visual) y la demostración como apoyo al las descripciones y

explicaciones es

de práctica habitual. La demostración es normalmente visual. Las personas ciegas

no

podrán acceder a este tipo de información sensorial que en muchos casos es más

importante que la emitida por la voz.

Otro aspecto importante es el lenguaje que se utiliza en clases de natación es

muy

específico, y aunque se trate de niveles muy bajos de aprendizaje, se utiliza

una

terminología muy particular que es entendida con las demostraciones que

acompañan a

las descripciones (nadar a perrito, piernas de crol, hacer el delfín, saltar de

cabeza, etc.).

* Personas con dificultad para relacionarse (en un primer momento) y de

establecer un vínculo por falta de contacto visual, con los compañeros grupo y

actividad.

Esto no significa que las personas ciegas no puedan o quieran relacionarse, lo

que

ocurre es que la visión ayuda mucho a comenzar una relación. Las personas con

carencia de visión no perciben la presencia ni la aptitud de las personas que

estén

próximas hasta que estas no emitan alguna señal.

Una vez que el invidente es presentado se comporta como cualquier persona.

1.- Punto de partida.

Telford y Sawrey (1977), citado por María Angeles Blanco (2000) estiman que: “un

85% de las experiencias educativas que tienen lugar en el aula típica son de

naturaleza

visual”.

Si no se percibe totalmente el entorno y la situación, se producirá una

sensación de

miedo y/o ansiedad ante lo desconocido.

Para que no suceda esta no deseada situación, que lo único que provoca es que

los

primeros pasos sean más lentos y desagradables es necesario seguir una serie de

pautas:

2.- Descripción de la instalación.

Se deberá describir todo el entorno circundante al vaso de la piscina, ya que,

se supone

que el vestuario ha sido mostrado por la persona que le ha traído hasta la

instalación.

Le acompañaremos por toda la instalación desde la salida del vestuario, para que

descubra todo mediante el tacto, si es posible, y si no lo es, mediante la

descripción.

Toda esta visita irá acompañada de una descripción general, tanto de aspectos

arquitectónicos y del mobiliario como de las diferentes actividades que se

realizan en

ese momento.

• Descripción de aspectos arquitectónicos y del mobiliario: paredes, gradas,

columnas, escalerillas, bloques de salida, vaso de aprendizaje, vaso de saltos,

podium de medallas, carros de corcheras, porterías de waterpolo, altura del

techo,

distancias entre el vaso de la piscina a las paredes, tamaño de las gradas,

colores,

tamaños de los objetos que no pueda tocar, etc. En definitiva todo lo que se

percibe

con la vista y que la persona ciega no puede acceder.

• Descripción de las diferentes actividades que se realizan en ese momento en la

piscina: grupos que hay, distribución de los grupos, donde realizan la

actividad,

cuantos participan en cada grupo, etc.

De esta manera el nuevo alumno invidente estará en condiciones parecidas a las

que

otro nuevo alumno con visión normal, y habrá adquirido un conocimiento mínimo

del

lugar donde realizará la actividad.

Seguidamente se le deberá mostrar qué camino deberá tomar una vez salga del

vestuario, indicándole:

-

qué sonidos le pueden servir de orientación: duchas, zambullidas de otros

compañeros, voces de monitores, etc.,

-

qué olores le pueden orientar: jabón de las duchas de los vestuarios, cloro,

olores del

bar, etc.,

-

y qué tipo de superficies pisará en el recorrido hasta llegar al punto de

encuentro con

el profesor: rejilla de rebosadero, borde vaso, otros tipos de pavimentos que

existan

en la playa de la piscina.

-

Que posibles obstáculos puede encontrarse: bancos, mesas, material, etc.

Esta primera descripción de la instalación puede ser realizada por cualquier

persona

vidente, no es necesario que sea el monitor, pueden realizarla los padres,

aunque es

preferible que la realice alguna persona que trabaje en la piscina: el

socorrista, el

coordinador, el mismo monitor, etc. Si el niño fuera muy pequeño o tuviera mucho

miedo sería recomendable que fuera alguno de los padres acompañando a la persona

de

la instalación.

3.- Ganar la confianza del alumno

En segundo lugar será preciso que el alumno confíe en el profesor. Para que

ocurra esto

es necesario que el profesor se presente, hable con el niño, le explique lo que

van hacer,

etc. Por este motivo es preferible que sea el monitor quién acompañe al niño en

la

primera visita, ya que, será una forma de “romper el hielo” y empezar a

relacionarse.

El niño deberá percibir que el monitor que le atenderá en las clases controla:

-

El espacio donde se realizará la clase. El técnico es capaz de describir la

zona donde

se realizará la actividad, lo conoce perfectamente y puede llegar a cualquier

lugar de

la zona de la clase, rápidamente si es preciso.

-

Los posibles riegos que se puedan derivar de la actividad (hundimientos,

caídas,

etc.)

-

La materia que está impartiendo, sin dudas en los ejercicios, explicaciones,

etc.

-

Al propio alumno ciego, y que este lo perciba, mediante: correcciones,

asistencia,

preguntas, etc. El alumno deberá sentirse observado por el profesor, pero sin

que

llegar agobiarlo.

-

La dificultad de los ejercicios para que no sean una barrera infranqueable,

sino

metas asequibles que refuercen su progresión.

-

El grupo y sus relaciones y la relación entre el niño ciego y el resto de los

niños.

4.- Se debe enseñar el lugar donde se realizará la clase en el vaso de la

piscina

Aunque se haya descrito el recinto de la piscina y el niño ciego ya tenga un

conocimiento general de este, el monitor deberá describir muy detalladamente

como es

el lugar donde se realizará la clase. Explicará la profundidad de la zona, la

anchura de la

calle, la longitud de la misma, la ubicación entre las otras calles, la zona de

zambullida,

etc. Sería muy conveniente que el niño pudiera tocar los elementos (corcheras,

bloque

de salida, borde, etc.) y conocer las distancias entre pared y corchera, pared y

final del

recorrido, y otras que creamos necesarias.

Cuanta mayor información, adquiera del lugar donde se sumergirá, menor ansiedad

y

miedo, y mayor confianza.

5.- Se tendrá especial cuidado con la comunicación (calidad del mensaje)

Por norma general tendemos a abusar del visiocentrismo en el leguaje (ofrecer

explicaciones de los contenidos basadas esencialmente en el sentido visual). Hay

que

procurar describir y explicar detalladamente todos los aspectos de lo que se

quiera

transmitir, no dando por hecho que el alumno ya los conoce, o esta viendo,

mientras

estamos explicando.

El técnico debe saber si el alumno ciego entiende lo que describe.

6.- Buscar símiles que ejemplifiquen la acción.

Cuando el ejercicio o tarea haya sido comprendido y realizado en clase varias

veces, es

conveniente, para evitar volver a describir toda la tarea cada vez que se quiera

realizar,

crear una palabras claves sencillas o símiles que describan y ejemplifique la

acción. De

esta forma cada vez que se quiera hacer una tarea ya explicada y ejercitada

bastará con

decir la palabra clave para que el alumno ciego sepa a que ejercicio nos

referimos.

Ejemplo:

-

Tarea: giro en el agua sobre el eje anteroposterior tumbado dorsal.

-

Explicación: hay que tumbarse en el agua boca arriba, haciendo el “muerto” con

los

brazos en los laterales cerca del cuerpo. Hay que doblar las rodillas colocando

los

talones cerca de las nalgas y los muslos sobre la tripa y el bañador. Cuando

estéis

colocados en esa posición, continuando tumbados boca arriba hay que hacer un

giro

de 360º sobre la espalda dirigiendo las piernas hacia la derecha. Tenéis que

remar

con las manos para poder girar. Con la mano izquierda empujaréis el agua hacia

la

izquierda con movimientos cortos y con la mano derecha empujareis el agua hacia

abajo y hacia el cuerpo. Las rodillas, las piernas (espinillas), los pies y la

cara

siempre tienen que estar fuera del agua.

-

Palabra clave o símil: disco en el tocadiscos.

-

Ejercicio con palabra clave: hacer dos largos espalda al llegar a la pared

tocáis con

la mano en esta y hacéis el disco, medio giro (180º), después cuando tengáis los

pies

en la pared os empujáis.

7.- Evitar paternalismos

No se debe sobreproteger al alumno ciego. Hay que estar más pendiente de él, y

atenderle más, pero no hay que tener compasión de él y volcarse y

sobreatenderle. El

alumno ciego debe ser uno más del grupo y se debe tratar como tal.

8.- Mantener la disposición del mobiliario

En las piscinas el mobiliario suele ser fijo, en la mayoría de los casos. Pero

objetos

como: bancos, sillas, mesas, carros de corcheras, jaulas de material, relojes

(cronómetros) de suelo, porterías de warterpolo, etc. Se suelen cambiar de

ubicación en

función de las necesidades de las actividades que se realicen en la piscina.

Para que no

sea un foco de peligros para el alumno ciego este material debería volverse a

colocar,

después de su utilización, en el lugar que estaba cuando se mostró la

instalación, es

decir, deberán estar en lugares fijos.

El alumno ciego aprenderá un camino desde el primer día y será capaz de

desplazarse

desde el vestuario hasta la zona de la clase él solo, con rapidez y seguridad.

Contará los

pasos, se guiará por las paredes y por las características del suelo, se

orientará por los

sonidos que se producen en la piscina, evitando obstáculos conocidos.

Si son cambiados los objetos enumerados anteriormente y se encuentran en el

camino

del ciego, sin que este tenga información del cambio, chocará, y aparte de la

lesión que

se pueda producir, adquirirá una sensación de inseguridad hacia la instalación

que es un

foco de peligros.

9.- Dejar el material siempre en el mismo sitio.

Un de los objetivos que más importancia tiene en que una persona ciega esté

integrado

en una actividad de videntes, es el ganar autonomía y autoconfianza. Habrá que

intentar

que la persona ciega pueda valerse por si misma en las clases, que no necesite

de nadie

para hacer los ejercicios, desplazarse y coger el material que el profesor les

requiere

para la actividad.

Por este motivo, es bueno que el material que se utilizase en la clase siempre

se sitúe en

el mismo lugar. El alumno invidente aprenderá su localización y se desplazará el

solo a

cogerlo.

10.- Distribuir a los deportistas por grupos pequeños e incluir al ciego en

uno en

el que sea conocido y bien aceptado.

Es sabido que dentro del grupo de clase se crean grupos menores de sujetos que

tienen

cierta afinidad.

El técnico encargado de la clase, como líder formal de su grupo, deberá

promocionar al

alumno ciego para que sea componente de uno de los subgrupos.

Procurar que el subgrupo sea reducido, que tengan el mismo nivel de aprendizaje

todos

sus componentes. El monitor procurará realizar tareas en las que el ciego

destaque, para

que aumente su rol dentro de su grupo.

11.- Otras estrategias

-

Utilizar las tareas motrices habituales que estén implicadas en el deporte que

se inicie

(desplazarse, subir, bajar, rodar, sostener, levantar, etc.) para desarrollar

las habilidades

perceptivas. (videntes de 4 a 6 años).

-

Empezar antes con las habilidades y destrezas básicas involucradas en el

deporte.

Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.

-

Cuando se comiencen con las destrezas específicas (deportes) hacer progresiones

más

lentas y pormenorizadas.

-

Todos los ejercicios deberán tener un sentido práctico.

-

Ofrecer mucho fedback suplementario. El ciego exige mucha información.

-

No tener prisa.

-

Utilizar las fases sensibles naturales, siempre y cuando sea posible, para el

aprendizaje

motor, 2 a 3 años antes de la pubertad.

-

Procurar que no se automaticen errores. Por regla general el ciego automatiza

antes,

tanto los gestos adecuados como los errores.

-

Importancia del primer día de clase. El ciego no debe ser foco de atención del

grupo.

-

Explicar objetivos por separado

-

Variedad en las tareas y contenidos.

-

Tareas y contenidos similares a los del

resto de los

alumnos.

-

Adaptarlas a las carencias visuales.

-

Que estén dentro de las

posibilidades de

los alumnos.

-

Utilizar una progresión adecuada.

Se ha hablado mucho sobre los beneficios del medio acuático como elemento de

educación, rehabilitación física y psicológica, como forma de traer al mundo los

niños,

como tratamiento para mejorar la condición física en la tercera edad y, por

consiguiente,

la calidad de vida, etc., pero para los discapacitados físicos, psíquicos y

sensoriales

estos beneficios se aumentan de una manera importante, ya que el medio acuático

puede

ser utilizado como un elemento decisivo de educación y rehabilitación.

Las funciones y beneficios del medio acuático que no se tienen en cuenta cuando

trabajamos con videntes, porque son obvias, para un ciego son importantísimas:

mejorar

el estado de forma general, desarrollando la resistencia (capacidad poco

desarrollada en

ciegos), la flexibilidad, la agilidad y coordinación, la orientación, la

motricidad, etc.

La actividad en piscina con un programa adecuado de movilidad y estimulación,

favorece la rehabilitación y la integración.

En el agua se pueden hacer muchos más gestos y más arriesgados que en tierra

firme.

La incitación al juego y al movimiento, a la que invita el agua, hace que e

invidente, se

mueva más y disfrute con el movimiento en un espacio, paradójicamente, más

amplio

que la tierra firme. Pues el espacio cerrado del vaso de la piscina, ya limita

que la

persona no se pueda perder, y sea más fácil de conocer. Además, la densidad del

agua

provoca que los movimientos sean más lentos y por lo tanto más seguros.

El agua es un elemento ideal para utilizar como medio de educar motrizmente al

niño,

mejorar la condición física del adulto o rehabilitar y utilizarla como medio

terapéutico.

1.- Características del medio acuático

El agua es un elemento esencial para la vida, los primeros vestigios de vida

aparecen en

el medio acuático. El hombre inicia sus primeras fases de desarrollo en el

líquido

amniótico del seno materno. Forma parte en un 80% aproximadamente de composición

corporal del ser humano. Es decir, es fundamental y está presente en todo el

entorno.

Desde el punto de vista físico este elemento líquido tiene una densidad de 1

gramo por

centímetro cúbico, es decir, unas 800 veces mayor que el aire. Si el agua a la

que nos

referimos, es de mar, tendrá una densidad mayor todavía con relación al aire.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta para la actividad acuática, es que el

agua en

las zonas de baño, ya sean estas piscinas, lagos, ríos, mar, etc., la

temperatura es sobre

10 grados menor que la temperatura corporal normal de las personas que se

introducen

en ella.

Desde el punto de vista mecánico con relación a aspectos anatómicos y

fisiológicos el

agua tiene ciertas ventajas sobre la tierra firme, para utilizarla como

herramienta de

educación y de rehabilitación, ya que, la ausencia de la gravedad que se produce

al

introducirse en el agua, permite realizar movimientos que en tierra firme no se

pueden

realizar y si se realizan necesitan de una excelente coordinación, agilidad y

condición

física, y en muchos casos pueden ser traumáticos.

La ausencia de gravedad, tolera que el individuo pueda estar horizontal para

desplazarse

cuando realiza un esfuerzo, por tanto, esta posición facilita que las vértebras

soporten el

peso del cuerpo de una forma más distribuida y repartida y, por tanto, menos

traumática

que en bipedestación.

La respiración se realiza bajo la presión del agua sobre los costados lo que

repercute en

el fortalecimiento de los músculos implicados en la inspiración. También la

presión

sobre las venas permite un retorno venoso mejor.

Gracias a la menor temperatura del agua, con relación a la temperatura corporal,

el

corazón no debe latir tan rápido con en otros deportes, y la recuperación, es

más rápida

debido al efecto refrigerante del agua sobre la piel.

La desihidratación en el medio acuático cuando se realizan ejercicios de larga

duración

es casi imposible, ya que aunque se producen pérdida de líquidos por la

respiración y la

piel no tan evidente como en ejercicios en tierra.

Desde el punto de vista mecánico en relación con la movilidad, la mayor densidad

del

agua provoca que se modifique, con relación a los movimientos en tierra, la

relajación

tónico postural, es decir, el tono muscular para mantener el cuerpo en el agua

será

diferente que en tierra, lo que provoca un reajuste sobre el sistema perceptivo

motor, en

el equilibrio, etc.

Los movimientos que se realizan con el cuerpo sumergido no son tan rápidos como

en

tierra firme, por lo que existe menor riesgo de golpes y accidentes.

Vencer la resistencia que provoca la mayor densidad del agua ejercita la

musculatura

que en muchos casos se había ejercitado deficientemente.

Cuando una persona se introduce en el medio acuático cualquier desplazamiento o

movimiento que haga supone vencer la resistencia que ofrece el agua. En primer

lugar,

vencer esta resistencia, favorece que la persona tenga una información

suplementaria,

de la localización del lugar, en donde se están desplazando sus segmentos

corporales,

indicándole, de una manera más fidedigna sobre el esquema corporal. Es decir, la

persona recibe más información sobre sus movimientos, sobre los segmentos

corporales, lo que desarrolla, mediante feedback interno (gracias a los

analizadores

propioceptivos), el esquema corporal, ya que esta presión hace que la persona

tenga

mayor conciencia de sus segmentos corporales.

La ausencia de gravedad que experimenta el cuerpo al sumergirse en el agua

permite

hacer gestos y movimientos que en tierra firme son difíciles de hacer para

muchas

personas y en especial para un ciego.

El estar liberado del peso corporal (un sujeto de 70 kg en el agua pesa 4,4 kg.)

produce,

cuando hay un dominio medio del agua, una sensación placentera que favorece el

movimiento y la exploración, en la mayoría de los casos apenas desarrollada por

las

personas con carencia de visión.

Esta ingravidez también incita que se puedan realizar desplazamientos en

diagonal de

arriba-abajo o viceversa, desplazamientos que informan de un espacio no

explorado ni

percibido por un ciego y que los videntes percibimos con la vista (¿cómo sabe el

ciego

que altura tiene el techo de una habitación?).

Estos cambios en la posición del cuerpo en el espacio mejoran gracias al sistema

vestibular, el desarrollo del esquema corporal.

Continuando con el esquema corporal, es interesante mencionar, que éste mejora

cuando los movimientos que realizamos tienen una amplitud articular total, ya

que las

posiciones finales de máximo estiramiento y máxima contracción existe una mayor

estimulación de los propioceptores kinestésicos (Ruffini y Pacini-Vater) (estos

informan

sobre la velocidad y amplitud de los movimientos articulares), y, por

consiguiente, se

produce un aumento en la información propioceptiva que se traduce en la mejora y

actualización del esquema corporal (Cos. F y Porta.J. RED VOL XII, n3, pag 8.).

Si tenemos en cuenta las características ambientales de las piscinas cubiertas

(locales

con muchos ruidos e interferencias sonoras, muchas personas en el agua y fuera

de

esta), la supervisión del instructor (monitor), es normalmente deficitaria, ya

que, debe

emitir mensajes desde una distancia considerable.

Estos mensajes son difíciles de captar por el alumno (en este caso ciego),

debido a las

interferencias descritas. Esta situación favorece, que desde el punto de vista

del

desarrollo cognitivo y perceptivo, exista un entrenamiento sobre la atención,

favoreciendo el desarrollo de la atención selectiva, la concentración en los

focos de

sonido que le informan sobre la ejecución (profesor), o sobre la localización en

el lugar,

mejorando el sentido de la orientación.

Otro aspecto perceptivo importante es el desarrollo o mejora de la orientación

gracias a

la utilización del olfato. En las piscinas cubiertas se aprecian mucho mejor los

olores,

debido a la humedad del aire y al ambiente cerrado, que aumenta la intensidad

del olor

y, por tanto, la percepción de este, informado sobre la situación en la piscina.

Desde el punto de vista psicológico la actividad acuática, una vez se ha perdido

el

miedo o la ansiedad, posee un efecto placentero comparable a la sensación de

deportes

de deslizamiento. El niño y el adulto disfrutarán del agua aprovechando la

versatilidad

de situaciones gestuales que la ingravidez permite.

Se entienden por niveles iniciales: la fase de familiarización y la fase del

desarrollo de

las habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.

Se puede decir que los niveles iniciales del aprendizaje son comunes para

cualquier

grupo de personas, sin tener en cuenta la edad y la condición, es decir, los

objetivos en

estos primeros momentos de la toma de contacto con el medio acuático son

similares

para cualquier grupo: que se adapten al medio y que sepan moverse y desplazarse

con

cierta soltura.

1.- Fase de familiarización.

Los objetivos de esta fase son similares al de las de personas videntes, y

consisten en

aprender a: flotar, soplar y respirar, zambullirse, desplazarse una mínima

distancia y

hacer giros. Es decir, tener un mínimo dominio del medio acuático.

Las diferentes escuelas de natación de videntes tienen diferentes tendencias

metodológicas en esta fase del aprendizaje, unas comienzan el aprendizaje por la

flotación, otras por la propulsión, otras por la respiración, etc.

La metodología que se sugiere para personas ciegas es:

Inmersión y respiración (adaptación al medio), desplazamientos (propulsión),

flotación,

giros y zambullidas.

Aunque los alumnos no vean, siguen teniendo las mismas molestias que los

videntes

sienten cuando el agua les cae en la cara y no están adaptados al medio. Por lo

tanto la

inmersión será uno de nuestros primeros objetivos específicos.

Aunque parezca algo obvio, saber, que el agua de la piscina es transparente,

algunos

niños ciegos congénitos piensan que no es así. Es corriente que se describa el

agua de la

piscina como azul, pero azul es un color y no significa que se pueda ver a

través del

color azul. Por lo tanto es preciso describirla como transparente para que estas

personas

tengan claro que a través de esta, los videntes (y en especial el entrenador o

monitor)

pueden ver.

Ellos pueden pensar “si me hundo nadie sabrá donde estoy”.

Si el alumno entiende que el técnico que dirigirá la clase estará en constante

contacto

visual con él, tendrá una sensación de seguridad mayor. Evidentemente y en paralelo se enseñará a soplar y respirar y por regla general

no

supondrá una tarea difícil.

La segunda tarea en importancia es la propulsión o mejor dicho los

desplazamientos.

Esta claro que cuanto mejor se conozca el lugar donde una persona está ubicada,

mas

seguro se encontrará. Nuestras descripciones pueden ser muy claras, pero la

vivencia es

más fiable. Por estos motivos poderse desplazar hasta la corchera que limita la

calle o

hasta el otro lado de la piscina, etc. proporciona un sentido de orientación que

revierte

en seguridad, ya que se han vivido las distancias y se puede valorar el espacio.

En tercer lugar la flotación será un elemento importante a tener en cuenta ya no

solamente como parte de la adaptación al medio, sino como desarrollo perceptivo.

La

modificación de la relajación tónico postural, la fuerza que ejerce el agua para

hacer

flotar y, por tanto, los desequilibrios, deberán ser afrontados cuando hayan

pasado unas

sesiones de familiarización. Flotar, proporcionará a la persona invidente, todo

un

mundo diferente de percepción del espacio euclidiano. El sistema vestibular

recibirá

informaciones que pocas veces había recibido.

En cuarto lugar enseñaremos giros elementales, para controlar la posición del

cuerpo en

el agua y poder cambiar de diferentes posiciones de flotación. Giros sobre el

eje

longitudinal en posición vertical. Giros sobre el eje transversal de 180 grados,

de ventral

a dorsal, giro sobre el eje anteroposterior, etc. darán una seguridad de dominio

de su

cuerpo en el medio que le se harán confiar más en sus posibilidades.

Seguidamente cuando sean conscientes de que el agua es transparente y se ve a

través

de ella, que pese a que se introduzcan en esta no se ahogan, ya que, controlan

la

respiración, y de que, además, pueden moverse aprovechando la densidad y que

también

esta mayor densidad les hace flotar, se podrá empezar con los saltos.

En primer lugar desde sentado en el borde, para más adelante saltar desde el

poyete.

Hacer zambullidas de cabeza requiere más tiempo. Las personas con resto de

visión

reciben muchas informaciones espacio-temporales con la vista. Saltar con la

cabeza por

delante sin saber la distancia a la que se caerá, requiere una total confianza

en el lugar

donde se van a tirar y en la persona que sugiere la zambullida, o un valor

suicida.

En relación con aspectos metodológicos, respecto al número de alumnos por grupo,

es

conveniente que los grupos deben ser reducidos si solamente hay ciegos, ya que

las

personas ciegas solicitan excesiva atención y no se puede atender en este nivel

a más de

4 a 5 personas. Si por el contrario el grupo es mixto, es decir, ciegos y

videntes, y

solamente hay un ciego el grupo podría aumentar hasta 10 alumnos siempre y

cuando el

resto del grupo colabore. Si son deficientes visuales los que se incluyen en las

clases se

podrían incluir en los grupos normales que reglamenta muchas escuelas de

natación, es

decir, 12 alumnos por grupo.

El exceso de atención que reclama el ciego es debido a la necesidad de

información que

tiene de saber si están siendo observados o controlados y por lo tanto

protegidos.

El integrar a videntes o deficientes visuales con ciegos supone una excelente

ayuda, ante

todo a partir de los 8-10 años, favorecerá la cooperación y la integración,

además de

poder utilizar como “lazarillos” a sus compañeros. En niños menores (3 a 6

años), el

egocentrismo que caracteriza estas edades tempranas, no permite en el mayor de

los

casos utilizar a los compañeros videntes como ayuda.

2.- Fase de desarrollo de las habilidades y destrezas básicas

Las habilidades y destrezas básicas engloban tareas tan generales como: los

desplazamientos, los giros, los saltos y los lanzamientos y recepciones.

Haber denominado a esta fase Desarrollo de las Habilidades y Destrezas Básicas

(pese a

que educación física es la fase comprendida entre los 6 y 10 años), es debido a

la

reeducación motriz que se tiene que realizar sobre los alumnos al haber cambiado

de

medio, de tierra al agua. De hecho, los desplazamientos son totalmente

diferentes, los

saltos estarán totalmente modificados por la ausencia de gravedad y la densidad

del

agua, los giros se pueden hacer en diversidad de planos, etc. Por lo tanto se ha

creído

conveniente retomar otra vez todos los objetivos y contenidos de esta fase

terrestre para

las actividades acuáticas elementales en ciegos a cualquier edad.

Los niños videntes gracias a la exuberancia de los movimientos que realizan

desde el

nacimiento, a la percepción visual de actividades acuáticas, a la estimulación

paterna,

etc. no precisa de una reeducación tan pronunciada sobre esta etapa de la

educación

física, pero los ciegos normalmente sí.

El principal objetivo de esta fase es el dominio del medio acuático, mediante la

persecución de objetivos: utilitarios, educativos, rehabiltadores, sociales y en

la medida

que la edad y condición del ciego nos permitan, competitivos.

Se entiende como domino del medio acuático: que el ciego sea capaz de

desenvolverse

con soltura en el agua, que salte y se zambulla de cabeza y de pie, que sea

capaz de

bucear, que sepa girar sobre los tres ejes anatómicos, que sea capaz de

desplazarse,

tanto deslizándose después de un empujón en la pared como nadando ventral y

dorsalmente sin exigencia de técnica de los estilos, siendo más importante la

globalidad

y el ritmo de los movimientos, que los gestos específicos de los estilos de

nado.

Evidentemente es inevitable utilizar los estilos reglados de nado para realizar

los

desplazamientos, pero no será objetivo prioritario la enseñanza de los gestos

técnicos en

esta fase.

Con relación a la progresión, y como es lógico, los desplazamientos serán la

base de la

iniciación en esta fase, ya que para realizar la mayoría de las actividades

acuáticas es

preciso desplazarse por el medio. En segundo lugar serán los giros, dado el

carácter

lúdico que se puede conseguir con estos ejercicios, además de la mejora de la

coordinación y del esquema corporal que promocionan. Las zambullidas (saltos)

será la

siguiente habilidad que se desarrollará. Y por último los lanzamientos y las

recepciones.

Los desplazamientos por el agua pueden producirse de dos formas desde el punto

de

vista del medio de conseguir la propulsión, mediante el apoyo de los segmentos

corporales en el agua o mediante el apoyo de los segmentos corporales en la

pared, es

decir, nadando o deslizándose.

Los desplazamientos nadando se realizarán tanto ventral como dorsalmente. Aunque

no

se realice un estudio pormenorizado de la técnica de los estilos, la progresión

del

aprendizaje de los desplazamientos estará basada en los estilos reglados, y por

lo tanto

en la técnica.

La ausencia de símiles y de demostraciones visuales que permitan describir al

profesor

las tareas, y la dificultad para entender por parte del alumno movimientos

técnicos

globales y complejos como por ejemplo el “CROL”. Nos ha obligado a adoptar

movimientos complejos que desde el punto de vista de la descripción y la

compresión

puedan ser más asequibles gracias a vivencia o al menos al conocimiento de

símiles en

la vida cotidiana. La palabra “CROL” carece de sustancialidad. Es decir, aunque

en la

mayoría de los casos se nade a “crol” o “espalda” en las clases, utilizaremos la

braza y

en algunos casos el delfín como formas de desplazamiento.

La braza, es adecuada en estas fases como medio de desplazamiento debido a dos

motivos principales. El símil de la patada “como las ranas” es aplicable y

comprensible

por los alumnos, además de que un elevado número de ciegos jóvenes utiliza este

tipo

de movimiento naturalmente. Y en segundo lugar la braza es un estilo en el que

la

respiración, la coordinación y la posición del cuerpo se aprende rápidamente, y

lo más

importante es que permite que el ciego esté más tiempo con los oídos fuera del

agua, lo

que le ofrece más información y, por tanto, mayor seguridad, orientación, etc.

El delfín, se utilizará, (pese a que parezca incongruente por su dificultad),

debido ante

todo a que casi todos los niños saben como se mueven los peces en el agua, con

movimientos ondulatorios. Además, el movimiento ondulatorio, permite utilizar el

juego (y la imaginación del niño) así como la utilización de medios auxiliares

de

propulsión (aletas) que hacen la práctica más motivante y sobre todo divertida.

Los estilos como crol y espalda se realizarán de forma global, si entrar en

aspectos

técnicos complejos.

Los deslizamientos son otro tipo de desplazamientos que se producen después de

una

zambullida y después de un apoyo en la pared. Es preciso practicarlos con más

intensidad que en videntes, ya que aunque parezcan desplazamientos sin ninguna

complicación, para los ciegos, como no los han percibido por la vista no son

imitables,

y, además, no tienen ningún sentido. Los deslizamientos los hacen normalmente

por

fuera del agua después de empujarse en la pared y los deslizamientos después de

la

zambullida los harán tan mínimos que apenas zambullirse tienden a salir del

agua. La

posible explicación a este comportamiento es la necesidad de estar con la cabeza

fuera

del agua, debido a la carencia de sentido que tiene el deslizamiento (Sí lo que

quiero es

desplazarme por el agua para que quiero estar con la cabeza hundida sin oír)

La progresión de los deslizamientos desde el agua será: te hundes, te colocas y

te

empujas.

Como se ha comentado los giros son sumamente útiles, desde el punto de vista del

desarrollo motor y la educación motriz, debido a que mejoran la orientación, el

esquema

corporal, la lateralidad, etc.

Los giros se practicarán en los tres ejes anatómicos y en todos los planos

posibles.

También se combinarán con los saltos cuando se tenga un dominio de estos.

Primeramente se harán giros en la posición más natural para el individuo, la

vertical, y

sobre el eje longitudinal, para complicar progresivamente la tarea con la

realización de

giros sobre otros ejes:

• transversal: voltereta adelante y atrás

• anteroposterior: giros sobre la espalda y sobre el vientre y sobre otros

planos:

horizontal, vertical, etc.

Los saltos son una de las mejores vivencias que tienen los ciegos cuando han

adquirido

seguridad. El lanzarse al vacío, hacer giros u otra habilidad y caer en un lugar

“blando”

y seguro, supone un descubrimiento muy gratificante, que aparte de los

beneficios motrices sabidos, también aporta beneficios psicológicos y sociales como aumento

de la

autoestima, y del concepto de sí mismo, mejora el rol en el grupo, etc.

Hay que distinguir entre los saltos dentro del agua y fuera del agua a caer

dentro. Estos

segundos son los que verdaderamente conllevan una diferenciación en el

aprendizaje de

videntes.

La progresión que realizamos en los saltos es similar a la de videntes. El

principal

objetivo que tendremos que buscar es que el ciego sepa con certeza hacia donde

tiene

que saltar (distancia, profundidad, cocheras, otras personas, etc.) para que

tenga

seguridad.

En estos momentos el monitor si deberá estar en el agua para que el alumno tenga

una

referencia sonora de la distancia y la seguridad de que se puede saltar.

En las zambullidas siempre se deberá insistir en que el alumno se informe de las

condiciones de seguridad que tiene como hacia donde está la piscina, si hay

material

flotando (colchonetas, tablas, corcheras), si hay compañeros nadando, si la

profundidad

es la adecuada, etc.

También haremos juegos con lanzamientos y recepciones utilizando balones sonoros

de

torball (juego especifico de los ciegos) o con balones con cascabeles dentro o

envueltos

en una bolsa de plástico.

Los lanzamientos no tienen demasiada complicación y por el contrario son un

elemento

de desarrollo de la coordinación bastante bueno. Se lanza el balón a la fuente

de sonido,

desde el agua, desde fuera al agua, desde un salto al agua y afuera, etc.

Lo más complejo son las recepciones, ya que los balones a los que hemos hecho

referencia anteriormente, en el aire apenas se escuchan y además el ruido que

hay en las

piscinas no permiten realizar recepciones.

2.1.- Metodología de los desplazamientos

El objetivo principal de esta fase es que el alumno adquiera un ritmo de

movimientos

natural, por lo tanto siempre utilizaremos la corriente global para realizar los

desplazamientos a nado en esta fase, sea cual sea el estilo de nado. Esto no

significa que

solamente se hagan desplazamientos a “estilo completo”, ya que se harán

ejercicios

analíticos como en cualquier escuela de natación, pero con un objetivo

secundario.

Respecto a los deslizamientos se enseñarán de una forma analítica progresiva y

global,

siguiendo el criterio anteriormente apuntado, hundirse, colocarse, empujarse.

Se utilizará el juego como elemento de motivación para dar un sentido a los

ejercicios

más asequible al niño e incluso al adulto.

2.2.-Metodología de los giros

Al contrario de los desplazamientos los giros si requieren un tratamiento

analítico en la

mayoría de los casos.

Giros sobre el eje longitudinal no presentan mucha dificultad y se pueden hacer,

al

menos en el plano vertical y con la cabeza fuera, globalmente.

Giros sobre el eje transversal, tienen mayor complejidad y es imprescindible

saber

soplar debajo del agua por la nariz. Se utiliza un método analítico progresivo

mediante

el descubrimiento guiado, la asignación de tareas, etc. Como ejemplo hacer el

pino en el

fondo, hacer el pino y dejarse caer hacia delante, rodar, hacer lo mismo pero

sin

translación.

Giros sobre el eje anteroposterior, tiene la complejidad de que en tierra firme

normalmente no se hacen, por lo tanto la idea y el esquema de este giro no esta

desarrollada en la mayoría de los casos. Estos giros se harán en el plano

horizontal

tumbado dorsal igual ventral. En el plano vertical, tumbado lateral, etc.

La progresión será analítica y como es normal el descubrimiento guiado el método

empleado.

2.3.- Metodología de los saltos.

Como se ha comentado anteriormente se ha de tener precaución con los saltos por

lo

tanto se utilizará la corriente analítica (analítico progresivo para enseñar los

saltos) y el

método de mando directo.

3.- Desarrollo de las tareas específicas: el trabajo de técnica.

3.1.- Aspectos sobre la emisión y recepción de la información.

En el aprendizaje de cualquier deporte en los primeros momentos, el mejor aliado

para

los entrenadores, es la imitación de los gestos técnicos de un modelo “ideal”.

Para que

se produzca la imitación el alumno debe a priori, percibir visualmente el modelo

para

imitarlo posteriormente. En deporte para ciegos ese aliado no existe, por lo que

es

preciso utilizar el resto de elementos que se utilizan en la enseñanza de la

técnica, pero

sin el incalculable apoyo de la imitación por la visión. Es decir, las

demostraciones, tan

empleadas en el deporte, apenas se puede utilizar, salvo que sean táctiles, lo

que implica

que no se pueda demostrar la globalidad, ni a la velocidad real de los gestos y

en el caso

de la natación, la posición del cuerpo en el agua.

Las herramientas didácticas principales que debe utilizar el entrenador de

ciegos son: la

descripción general del gesto y la explicación detallada y la demostración con

un

modelo adecuado dentro del agua. Las explicaciones y descripciones deben ser muy

completas y exhaustivas para que todo lo que se describe tenga un sentido

práctico. Pero

lo más importante es el feedback concurrente, es decir, el que se ofrece durante

la

ejecución de la técnica, en la mayoría de las ocasiones es más eficiente parar

al nadador

entre series para informarle sobre su ejecución e indicarle las correcciones

oportunas,

antes que conseguir el objetivo de rendimiento físico planificado. Si el nadador

mantiene el gesto técnico equivocado durante todo el entrenamiento realimentará

y

sobrenetrenará el error.

En esta fase los objetivos pasan a tener una dirección educativa aunque más

enfocada al

deporte. Es decir, se tendrá un enfoque más estricto en las correcciones y en

las

explicaciones así como en la ejecución técnica de los estilos reglados de nado.

Al abordar los contenidos de esta fase es cuando verdaderamente aparecen los

problemas, ya que habrá que enseñar gestos técnicos complejos, ritmos de

ejecución,

coordinación de piernas-brazos-respiración, virajes con el riesgo de golpes

contra la

pared, salidas, etc.

Es el momento de enseñar todos los estilos de nado reglados con sus virajes y

sus

salidas. Como en natación para videntes y aunque en la anterior fase se haya

enseñado

el movimiento de delfín, la mariposa será el último estilo que trabajaremos de

una

forma intensiva. Por el contrario los demás estilos si que serán enseñados con

insistencia.

No hay una preferencia en la enseñanza de los estilos, aunque en la mayor parte

de los

casos la braza será, como ya se ha comentado, el estilo preferido para muchos

ciegos,

por el contrario el crol será el preferido para los deficientes visuales.

En la anterior fase se utilizaba movimientos globales de nado para aprender el

ritmo, en

este momento, como el objetivo es más técnico y la globalidad se supone se tiene

adquirida, se utilizará el método analítico para el aprendizaje de los estilos,

los virajes y

las salidas. Recordar que muchos de los contenidos de una clase para ciegos

serán

similares a las clases de los videntes y un porcentaje elevado de metros nadados

deberá

realizarse a estilo completo o con movimientos globales.

Se supone, que el ciego cuando aborda esta fase, esta adaptado al medio acuático

y tiene

adquirida una motricidad acuática elevada, de tal manera que cuando se requieran

acciones coordinadas deberá tener, un conocimiento de su cuerpo en el espacio,

lo más

amplio posible.

Como objetivo específico buscaremos el domino global de los estilos de

competición, es

decir, nadar con soltura a espalda, braza y crol.

3.2.- Progresión del aprendizaje de los desplazamientos